Catégorie:

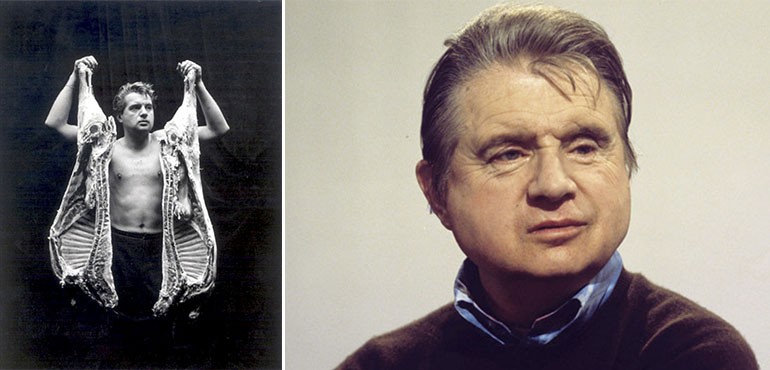

Francis Bacon : L’Artiste de la Cruauté et de la Passion

Naissance et Enfance Turbulente

Né à Dublin le 28 octobre 1909, Francis Bacon grandit dans un milieu familial conflictuel. Son père, éleveur de chevaux, est décrit comme violent et intolérant, notamment après avoir découvert l’homosexualité de son fils, qu’il chasse à l’âge de 15 ans. Souffrant d’asthme chronique, Bacon suit une scolarité erratique, dépendant d’un précepteur. Entre Londres et Dublin, marqué par la Première Guerre mondiale et l’autoritarisme paternel, il développe une sensibilité tourmentée qui imprègnera son art.

Débuts Artistiques : Bohème et Influences

Exilé à Londres puis à Paris et Berlin dans les années 1920, Bacon mène une vie de bohème, travaillant comme décorateur d’intérieur. Sa rencontre décisive avec les œuvres de Picasso à la galerie Rosenberg à Paris en 1925 éveille sa vocation. Influencé par le cubisme, mais aussi par Rembrandt, Velázquez et Poussin, il réalise ses premières toiles. En 1933, sa Crucifixion (inspirée de Picasso) attire l’attention, mais sa première exposition personnelle en 1934 à la Transition Gallery est un échec, le poussant à détruire nombre de ses œuvres.

Consécration et Thématiques Brutales

Après la Seconde Guerre mondiale, Bacon s’impose avec Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion (1945), un triptyque choquant exposé à la Lefevre Gallery. Les corps déformés et les cris muets symbolisent l’horreur post-guerre, scandalisant un public meurtri. Paradoxalement, cette œuvre lance sa carrière. Il explore ensuite des thèmes récurrents : la crucifixion, les portraits défigurés (inspirés de Velázquez), et la violence, mêlant surréalisme et expressionnisme.

Inspirations et Techniques

Bacon puise dans la photographie (Eadweard Muybridge), le cinéma et la littérature (Michel Leiris, T.S. Eliot). Son atelier de South Kensington, véritable capharnaüm de photos, journaux et tubes de peinture, devient un laboratoire d’idées. Il travaille par séries, comme les Têtes (1950) ou les portraits de son compagnon George Dyer, dont le suicide en 1971 inspire un poignant triptyque. Fasciné par la corrida, il y voit une métaphore de l’érotisme et de la mort, thème central de Trois études pour la corrida (1969).

Relations et Drama Personnel

Ses relations amoureuses, souvent tumultueuses, nourrissent son art. George Dyer, rencontré en 1963, devient un modèle récurrent jusqu’à sa mort tragique. Isabel Rawsthorne, muse et amie, incarne l’unique figure féminine marquante. Bacon entretient aussi des liens avec des artistes comme Lucian Freud et Picasso, rencontré à Paris en 1951.

Reconnaissance Internationale et Héritage

À partir des années 1950, les rétrospectives se multiplient (Londres, Paris, New York). En 1971, le Grand Palais consacre une exposition majeure, moment paradoxal où Dyer se suicide. Bacon continue à peindre jusqu’à sa mort en 1992, laissant une œuvre explorant la vulnérabilité humaine.

Style et Postérité

Autodidacte, Bacon fusionne cubisme, baroque et surréalisme. Ses distorsions anatomiques et couleurs vives traduisent angoisse existentielle et violence intime. Aujourd’hui, ses œuvres phares (Tate, MoMA, Guggenheim) le consacrent comme un maître de l’art moderne, dont l’influence perdure chez des artistes contemporains.

Mort et Legacy

Atteint de problèmes respiratoires depuis l’enfance, Bacon meurt d’une pneumonie à Madrid en 1992. Son art, miroir de ses démons et passions, reste une quête cathartique, transformant la souffrance en beauté troublante. Il incarne l’artiste rebelle, dont la vision raw et poétique continue de fasciner et de provoquer.