Catégorie:

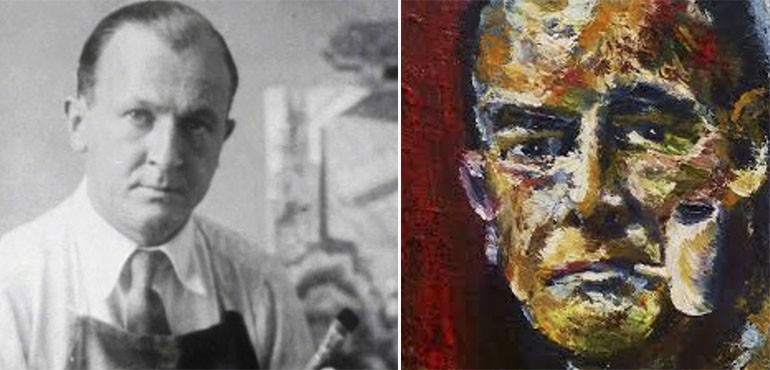

Georg Ehrenfried Grob, AKA George Grosz, est un peintre allemand né le 26 juillet 1893 à Berlin et mort le 6 juillet 1959 dans la même ville. Artiste engagé, caricaturiste et figure majeure du mouvement Dada et de la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit), Grosz est célèbre pour ses œuvres satiriques et critiques, dénonçant les travers de la société allemande de l’entre-deux-guerres.

Formation artistique et débuts

George Grosz commence ses études artistiques en 1909 à l’Académie Royale des Arts de Dresde, avant de rejoindre en 1912 l’École des Arts et Métiers du Musée des Arts Décoratifs de Berlin. Il devient également l’élève d’Emil Orlik, un artiste peintre, lithographe et illustrateur austro-hongrois renommé. Souhaitant atténuer la connotation allemande de son nom, il change le b de son patronyme en sz et ajoute un e à la fin de son prénom, devenant ainsi George Grosz.

La Première Guerre mondiale et l’engagement politique

En 1914, Grosz est enrôlé dans l’armée allemande, où il sert jusqu’en 1917. Réformé officiellement pour une infection des sinus, il passe une partie de son service dans un hôpital psychiatrique militaire, une expérience qui marquera profondément son œuvre et renforcera son antimilitarisme.

Après la guerre, Grosz s’engage politiquement. En 1918, il rejoint le Novembergruppe, un collectif d’artistes et d’architectes expressionnistes, et participe à l’insurrection spartakiste, un mouvement révolutionnaire communiste. Arrêté en 1919, il parvient à s’échapper grâce à de faux papiers et rejoint le Parti communiste allemand (KPD) aux côtés de son ami John Heartfield (de son vrai nom Helmut Herzfeld), un artiste engagé comme lui.

Caricatures et engagement artistique

Grosz collabore avec des revues politisées berlinoises telles que Der Blutige Ernst et Die Aktion, où il milite pour un art prolétaire et dénonce les injustices sociales et politiques. Ses caricatures, souvent acerbes et provocatrices, lui valent des démêlés avec la justice. Ses œuvres sont censurées, ses publications interdites, et il est condamné pour insulte envers l’armée impériale lors de la première foire internationale du mouvement Dada en 1920, qu’il organise avec John Heartfield et Raoul Hausmann, un écrivain et plasticien autrichien.

Ses œuvres de cette période, caractérisées par une exagération caricaturale, dépeignent avec férocité la corruption, la violence et la décadence de la société allemande de l’après-guerre. Elles reflètent son engagement sans compromis contre le militarisme, le capitalisme et la montée du fascisme.

Exil aux États-Unis et évolution artistique

Avec l’arrivée au pouvoir des nazis en 1933, Grosz, dont les œuvres sont considérées comme « dégénérées », quitte l’Allemagne pour s’installer aux États-Unis. Il enseigne à l’Art Students League de New York et obtient la citoyenneté américaine en 1938.

Son style artistique évolue durant cette période. Loin des tensions politiques de l’Allemagne, ses œuvres deviennent moins engagées et plus introspectives, se rapprochant parfois du romantisme sentimental. Cette métamorphose est souvent interprétée comme un déclin de son art militant, bien qu’il continue à produire des œuvres remarquables.

Grosz ouvre une école d’art chez lui, travaille pour le Centre d’Art de Des Moines (dans l’Iowa, au Midwest des États-Unis) et est élu à l’Académie américaine des Arts et des Lettres, témoignant de sa reconnaissance dans son pays d’adoption.

Retour à Berlin et mort

En 1959, George Grosz décide de retourner à Berlin, sa ville natale. Peu après son retour, il meurt des suites d’une chute dans les escaliers après une nuit d’ivresse, le 6 juillet 1959.

Héritage et postérité

George Grosz laisse derrière lui une œuvre puissante et engagée, qui continue d’influencer les artistes contemporains. Ses caricatures et ses peintures, marquées par une critique sociale implacable, restent des témoignages poignants des tumultes politiques et sociaux de l’Allemagne du début du XXe siècle. Bien que son style ait évolué au fil des années, son engagement en faveur de la justice sociale et son refus de l’autoritarisme restent au cœur de son héritage artistique.