Catégorie:

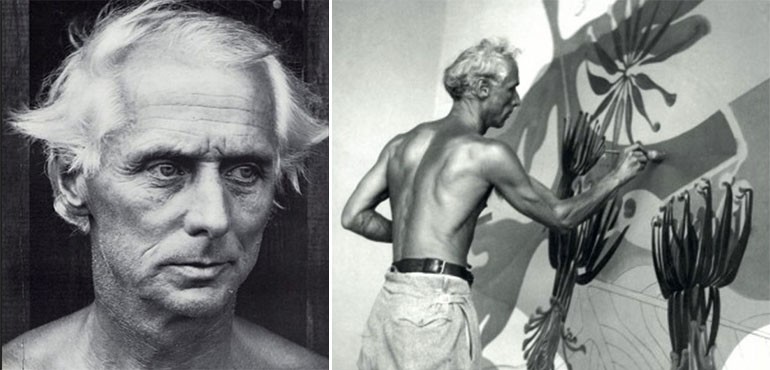

Max Ernst, peintre et sculpteur allemand naturalisé français, est né le 2 avril 1891 à Brühl et mort le 1er avril 1976 à Paris. Il est une figure majeure des mouvements dadaïste et surréaliste. Au cours de sa vie, Ernst a également été naturalisé américain de 1948 à 1958.

Dès son plus jeune âge, Ernst baigne dans un univers artistique grâce à son père, Philipp Ernst (1862-1942), lui-même peintre allemand.

En 1909, il entame des études de philosophie à Bonn, qu’il abandonne rapidement pour se consacrer pleinement à l’art. En 1913, il expose ses premières œuvres à Berlin au sein d’un groupe d’artistes expressionnistes appelé Der Blaue Reiter (Le Cavalier Bleu).

Il s’installe ensuite à Paris, où il fait la connaissance de Robert Delaunay et de Guillaume Apollinaire. Pendant la Première Guerre mondiale, Ernst est mobilisé dans l’armée allemande et sert sur le front russe ainsi qu’en France dans l’artillerie.

En 1918, il épouse l’historienne d’art Louise Strauss, mais leur relation conflictuelle les conduit rapidement au divorce.

En 1919, Ernst commence à créer ses premiers tableaux en collaboration avec Paul Klee, expérimentant des techniques telles que l’impression à la main et le collage. L’année suivante, en 1920, il fonde avec Jean Arp et Johannes Baargeld le collectif Zentrale W/3. Avec Paul Éluard, André Breton et Louis Aragon, il participe à la publication de La Schamade, une revue au titre volontairement provocateur, en référence à la « chamade », terme militaire désignant la retraite. Un article intitulé « Dilettantes, unissez-vous » y fait particulièrement polémique.

En avril 1920, la deuxième exposition Dada a lieu à la brasserie Winter, où sont exposés des collages collectifs rebaptisés FAbrication de TAbleaux Garantis Gazométriques (FaTAGaGa), réalisés avec Jean Arp. L’événement provoque un scandale qui ternit les relations entre Ernst et son père, et l’exposition est interrompue pour trouble à l’ordre public.

En juin 1920, Ernst organise avec Baargeld la première internationale dadaïste à Berlin. En 1922, il retourne à Paris et s’installe chez Paul Éluard, réintégrant ainsi la communauté artistique de Montparnasse.

En 1925, Ernst invente une nouvelle technique artistique : le frottage. Cette méthode consiste à laisser courir une mine de crayon sur une feuille posée sur une surface texturée, révélant ainsi des formes imaginaires, aussi appelées psychographies.

En 1926, il collabore avec Joan Miró pour le chorégraphe russe Serge Diaghilev, créant des décors pour ses ballets. C’est également à cette époque qu’il expérimente le grattage, une technique qui consiste à gratter directement la peinture sur la toile.

En 1933, Ernst se rend en Italie, où il réalise 184 collages inspirés d’ouvrages français de la fin du XIXe siècle, publiés en noir et blanc. De retour à Paris, il publie Une semaine de bonté, un ouvrage en cinq volumes comprenant ces collages, édité par la galerie Jeanne Bucher entre avril et septembre 1934.

En 1934, sa rencontre avec Alberto Giacometti l’incite à explorer la sculpture. La même année, il fait la connaissance de l’artiste peintre et romancière britannique Leonora Carrington, avec qui il entame une relation passionnée. Ils s’installent ensemble à Saint-Martin-d’Ardèche.

En 1938, Peggy Guggenheim, riche héritière américaine, collectionneuse et mécène, expose les œuvres de Ernst dans sa nouvelle galerie à Londres.

En 1939, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Ernst est arrêté en France en tant qu’« étranger ennemi » et interné au camp des Milles, près d’Aix-en-Provence. Grâce à l’aide du journaliste américain Varian Fry, qui aide les artistes et les intellectuels à fuir l’Europe occupée, Ernst parvient à se réfugier aux États-Unis.

Il émigre aux États-Unis en compagnie de Peggy Guggenheim, qu’il épouse en 1942. Installé à New York, il fréquente le milieu intellectuel et artistique, côtoyant des figures telles que Marc Chagall, Marcel Duchamp, Piet Mondrian et Roberto Matta.

Il contribue à l’essor de l’expressionnisme abstrait, un mouvement qui se développe aux États-Unis pendant la guerre, avec des artistes comme Jackson Pollock et Ad Reinhardt.

Ernst divorce de Peggy Guggenheim et épouse peu après l’artiste peintre Dorothea Tanning. Ils s’installent à Beverly Hills, puis en Arizona.

En 1948, Ernst obtient la nationalité américaine et rédige Au-delà de la peinture (Beyond Painting), un traité théorique sur son art. En 1950, il retourne en Europe pour voyager.

En 1953, il s’installe définitivement à Paris. L’année suivante, en 1954, il reçoit le Grand Prix de la Biennale de Venise, ce qui entraîne son exclusion du mouvement surréaliste.

En 1955, Ernst s’établit à Huismes, en Indre-et-Loire, où il trouve l’inspiration dans le calme et les paysages. Il y peint Le Jardin de la France et sculpte La Tourangelle.

En 1958, il obtient la nationalité française. En 1962, il s’installe avec Dorothea Tanning à Seillans, dans le Var, où il continue à créer. Parmi ses réalisations de cette période figurent La Fontaine d’Amboise, des décors de théâtre et un jeu d’échecs en verre intitulé Immortel, composé d’un échiquier géant de cinq mètres de côté.

En 1975, une rétrospective lui est consacrée au Musée Solomon R. Guggenheim de New York, ainsi qu’aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris, où l’intégralité de ses œuvres est publiée dans une revue qui lui est dédiée. Max Ernst meurt le 1er avril 1976 à Paris. Ses cendres reposent au cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de la capitale.